1 発電所の概要 2 建設日誌 3発電状況(グラフ) 4 第2発電所建設計画:業者が大長考

この発電所は、CO2の排出を削減して地球温暖化を防ぎ、現生人類の絶滅期を少しでも先送りするため、

地球温暖化防止活動推進員の自主的活動として、建設したものです。 御 挨 拶

これにより、ボクの目指す食料~エネルギー自給の遊喜ロハス省エネ「準縄文生活」が大きく前進しました。

見学にお出で下さい。お待ちしています。

1 発電所の概要

(1) 所在地:上総國夷隅ごおり島村

(2) 発電開始:2007年7月31日

(3) 発電システム:3.06kw型・・・(パネル1枚=150kw)

(4) 予定発電量:年間3,600kwh

(5) 建屋の建設業者:夷隅苅谷村のA工務店

(6) 発電所建設:上総牛久村のK商事

(7) 旧建屋(江戸時代建立の作業場)の解体整地:夷隅松丸村のI I土建

(8) 総工費:1000万円余

・・・遊喜ロハス。つまり、遊んで喜ぶには、経費がかかるのもやむを得ないところ・・・

2 建設日誌

・2006年12月11日:発電所の土台となる作業場兼納屋建築の検討用として、建築私案をA工務店へ渡した。

・12月31日:A工務店が、ボクの私案を基に建屋全体の設計概要図を作成してきた。

・2007年1月15日:A工務店がつい最近建てたという旧東村高谷の農家の作業場を妻と見学。随分しっかりした形に出来ていた。内側が板壁なのが気に入ったこと等、こういう建て方なら大丈夫と大いに安心した。ただし、建設費が高そう。

・1月20日:上総牛久のK商事の「太陽光発電所説明会」に出席。約1時間、個別の説明を聞いた。

なお、この会社では、畑で野菜も作っているとて、土産に大根、にんじん、小松菜をくれたので、前向きに進めることにした。

・1月24日:工務店による発電所土台や建屋の詳細設計(見積り額)を基に第2回検討。約1時間半。確認と合意。

・2月3日:I 土建と旧作業場解体工事検討。最近は、畑での消却が出来ないので、解体撤去整地までの全てを、I 土建に頼むことにした。

・2月8日:柏の葉「さわやかちば県民プラザ」で、地球温暖化防止活動のお勉強。

・2月9日:牛久のk商事で、第2回検討。・・・特に屋根の勾配、形状、配線、クッキングヒーター使い勝手などを1時間半ぐらいに渡って聞いた。勾配は3寸を4.5寸と急傾斜にしたいと思う。

・2月10日:お坊さんの、第参行成満帰山式の後、2月26日に「御祈祷」を依頼した。

・2月13日:古い自動脱穀機などを、鉄くず業者に引き取って貰った。

〃 夕方:A工務店と第3回検討。屋根(5寸勾配)、窓、基礎工事など本体工事の大部分を合意。まだ電気工事ではアンペアアップ(最低60A)も必要だし、クッキングヒータ等への200ボルト配線3箇所の検討が残っているものの、かなり形が見えてきた。

・・・ドタキャン後戻りは無くなる。

・2月14日:I I 土建へ、旧作業場の解体~跡地への土盛り工事=3月9日~を連絡。

・2月17日:I ラジオ店が来て、クッキングヒータ用の配線と器具(ガス器具用とのサイズの相談)など。

・2月26日:お坊さんによる工事安全の御祈祷。家族で塩、白米、酒を建物にお礼しながら周囲に撒く。

・3月9日(房)から10日:旧作業場の解体~土盛り工事。

9日は小雨のため、埃の立つのが少なく絶好の解体日和。10日は晴れ後曇りで片付け~土盛り順調。

お天気に恵まれて完了。しかも翌11日は大雨。盛り土が締まる、最適なお天気経過であった。

・3月25日(参):A工務店と工事契約。素晴らしい作業場兼太陽光発電所を造ってくれそうな気がして、嬉しかった。

・4月24日:千葉県地球温暖化防止活動推進員会議(柏の葉県民プラザ)に出席。活動方法などを確認。

・4月26日:発電所用建物の基礎工事始まる(H土建)。

|

発電所ですから地震などの被害を受けると、政治問題に 発展しかねません。とにかく丈夫に造る必要がありますから この種の建物としては過大とも言える 全面鉄筋入りベタ基礎とした。 2007.4.30 |

|

2007.5.3 工事がどんどん進み、そして |

・5月13日:千葉県地球温暖化防止活動推進員夷隅地域会員の、第1回会合(夷隅文化会館)に出席。

・5月26日:建前。

| 建前翌日の様子 |

・6月12日:屋根葺きが概ね終わる。旧作業場に比べ見栄えも良さそう。

・6月30日:夷隅郡市の地球温暖化防止活動推進員の会=「温暖化防止イスミ」の第2回会合

活動方針などが検討されたが、ボクは都合がつかず欠席。7月6日~代表者などが管内の市町にPRに行くことになった。

・7月10日:水回り、コンクリート仕上げ一部の配線などを残して、建屋はほぼ完成。

・7月14日:台風第4号の接近を前に、足場をハズした。

・7月20日:太陽光発電パネル設置。

|

・予定どおり 7月31日完成。発電を開始 (前の建物とほとんど同じ位置に、面積も同じにして、2階を普通の高さにしたもの。) |

・7月31日10時半ごろ:東電の立ち会い検査を経て、発電を開始。

・・・・・曇りがちだったので0.7kw程度でのスタート・・・・・初日の発電量は6kwhだった。そして、

・8月1日~8月前半の発電量は、13~16kwhと好調。その後の曇天はあったが8月計で431kwhを記録した。

3 発電状況

(1)発電開始2007年7月1日~年末の日発電量の推移

――――――発電量と気温との関係――――――

|

| ※1:2007年8月1日を1とする140日間の推移。・・・・気温と発電量の関係は無いといわれるとおりの結果となった。 2:発電量と日照時間の関係は、下図④。 |

(2) 月別発電量

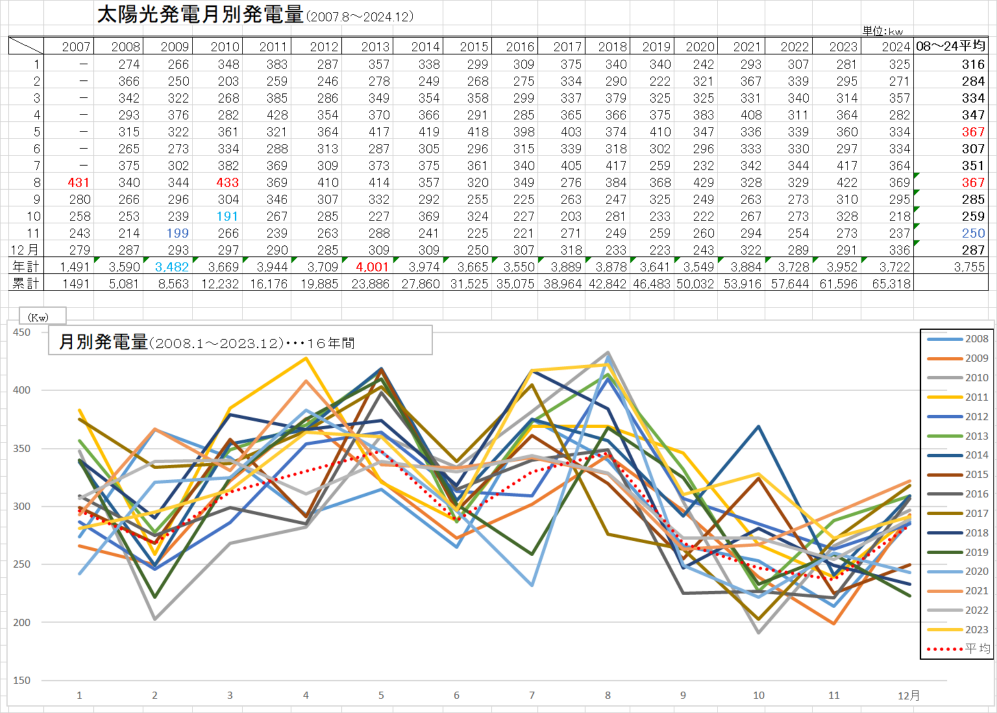

過去17年間の発電量(kwh)を月別に表すと、下表及びグラフのようになる。

・月別発電量を16年間平均(赤点線)で見ると、4月5月及び7月8月に多く、10月11月が少ない。

・2007年8月の発電量は計417kwhと、この3kw規模の平均月発電量の約1.5倍を発電。

発電開始第1ヶ月目から、記録的な好成績。

そして、好天の日は猛暑となって、暑くて暑くて。

なお、この猛暑は全国的で、8月16日には、熊谷と多治見で40.9℃。74年ぶりに高温記録を更新した。11

そして、8月22日の午後は、冷房増などで電力窮迫が予想されたため、東電は「随時調整契約」を結んでいる大口会社などに、電気の使用を控えるよう要請した。この要請は17年ぶりとか。

この電力窮迫状況の中で、我が発電所はフル稼働、上の表のようにこの日は17kwhを発電して電力需給の緩和に貢献した。

・9月は、更に曇雨天の日が多くなったため、発電量の凸凹が激しくなり、9月計266kwhと8月の発電量の65%となった。

特に9月29日は、発電量が1に満たず、初の0kwh。

・10月前半は、9月より更に曇雨天が多かったため、10月15日までの発電量は114kwhと極めて少なかった。

10月後半は、やや天気が安定してきたものの、月発電量は258kwhに止まった。

・11月に入っても発電量は、ほぼ10月と同じように推移したが、月末に曇雨天続きとなったため、月発電量は243kwhと、

発電開始以来の最低を記録した。

・12月になると好天の日が多くなったが、可照時間が少ないことと太陽高度が低くなったためか、1日快晴でも

日発電量は14kwh位が最大となっている。12月の発電量は279kwhだった。

・2008年1月3日、珍しい見学者来訪。

|

フィンランド タンペレ市からの留学生(T大学院) ミッコ・ヴィレニウス君 サスガは学力世界一のフィンランド人。 ★30~35年後は、大統領かも★ その後10余年。今どこまで行ったか? |

・2008年は新年から好天が続いた。このため日発電量は1日に15kwhを。25日には16kwhを記録するなどで

1月計274kwhの好成績。

・2月は、低温でかつ晴天の日が多くなったため発電は好調で、13日、17日、18日、24日、25日と日発電量が18kwhの最高記録を連発。

2月の発電量は、計366kwhと、1月より92kwhも上回った。

・3月は、可照時間が延びたし、まだ発電能率を阻害する程の高温にもならないため発電能率が好調で、22日には日発電量が19kwhと、

最高を更新。月計では342kwhだった。

・4月の初めは好天続きで発電は好調であったが、7日~は雨の日が多くなり(菜種梅雨)、発電量は、月計293kwhと低調。

・5月は、可照時間が長くなって発電量の増加を期待したのだが、4月からの曇雨天が続き、日別グラフのような低水準が続いて、

月計では315kwhだった。

・6月は、梅雨時でグズついた日が多かったので、月計では265kwhと少なかった。

・7月は、上旬から梅雨明けを思わせるような好天がつづいて、好調な発電で、昨年8月に次ぐ375kwhを記録した。

(3) 発電能率=日照1時間当たり発電量

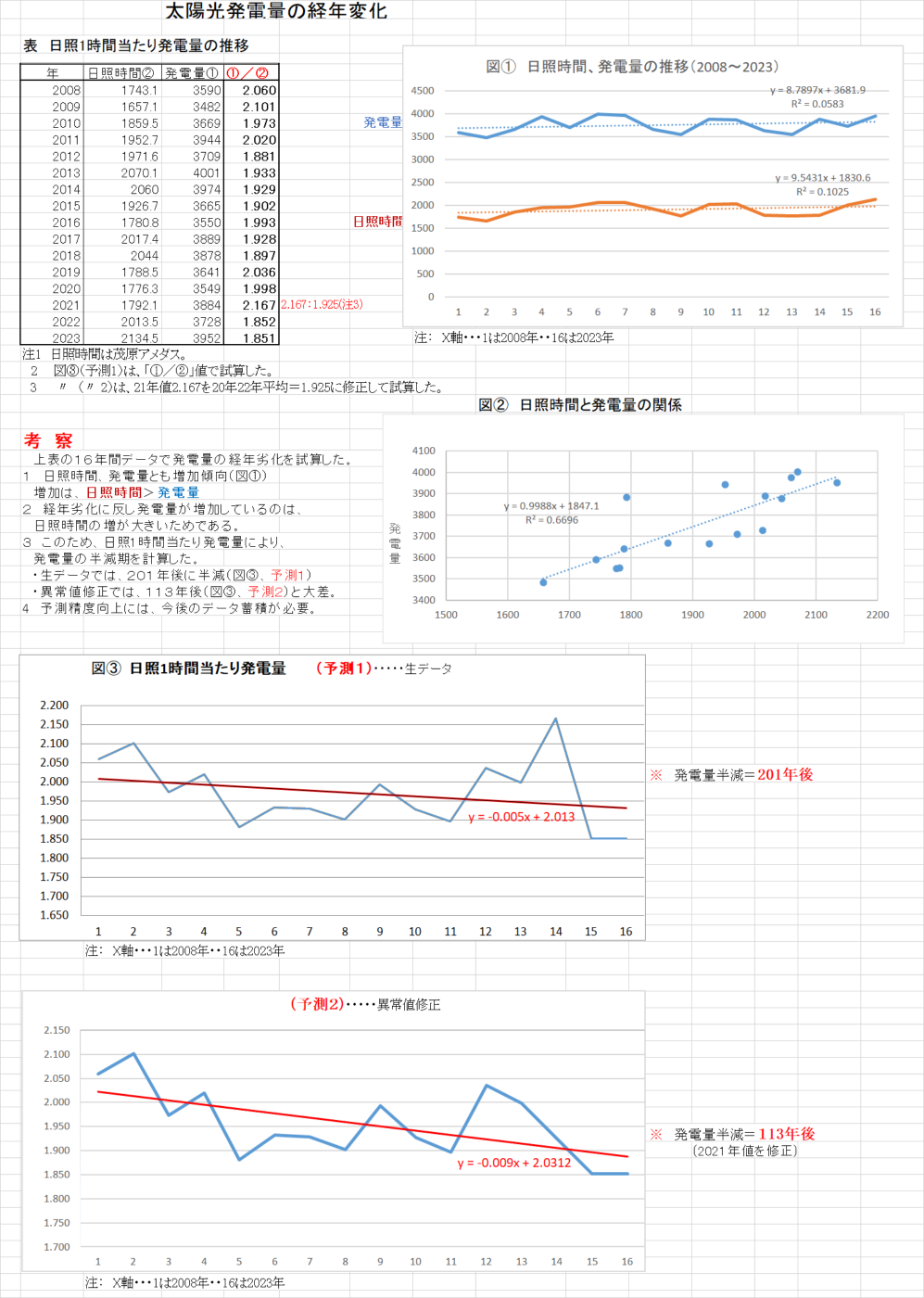

ア 発電能率の推移

発電パネルが劣化して、発電能率が落ちると言われるので、

発電能率(日照1時間当たり発電量kwh)=年発電量/年日照時間(茂原アメダス)で

2008年~2022年の16年間の発電能率の推移を試算してみた。

下図③のように、発電能率は、この16年間データによる予測では

(予測1)=1年あたり0.005kwhという超緩いペースで低下(半減期201年後)

( 〃 2)= 〃 0.009 〃 〃 ( 〃 113 〃)と、大差。

このため、数十年間の発電能率の低下そのものには、大きな問題は無いと考えられるが、

予測結果の精度向上のためには、観測データの蓄積が必要である。

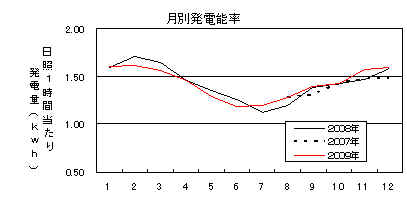

イ 月別発電能率

下図④のように、発電能率最高の2月が1.71、最低の7月は1.13と、2月の58%に過ぎない。

これは、太陽光パネルの半導体の働きが、高温で低下すると言われるその現れらしい。

|

図④ 月別発電能率 快晴日の1日発電量/その日の可照時間で試算 |

2009年11月から10年間、東電の買い入れ価格が48円/1kwhと、従来価格から2倍にアップ。

これを1日最大発電量19kwhを換算すると912円の効果があることになる。米の倭の代官所も

ようやく地球温暖化対策に力を入れ始めたようで、嬉しい。

そこで、せっかくの良い話なので、現発電所と全く同規模の第2発電所を建設し、地球を更に手厚く守りながら、

両者の発電量の比較(傾斜角による差、上屋と下屋の日照時間の差)などいろいろ研究しようと、

・ 2010年1月12日:K商事と相談。

①設置屋根の形状、②夕方の日陰、③現パワーコンディショナーとモニターの扱いなどの問題点が明らかになり、

K商事がしばらく検討することになった。そして、ようやく、

・ 2011年5月9日になって、検討結果の説明に来た。

特に①のトタン屋根への設置が難題で、家庭用の発電設備は載せられないので、業務用ではどうかと。

しかし、業務用は、①原則として補助金が出ない、②設備単価が高いし、その上、③東電への売電単価が、

現在の48円/kwhから42円に契約し直しになるというし、悪い条件ばかり。

※ 地球と人類のためには、単価とか採算などを言っている場合ではないので、早い時期に設置したいと、

規模と形状、経費など見積もりを頼んだ。・・・業者が忙しいとか、大長考の末、結局立ち消え。

5 その後、

(1) 世間では、メガ・ソーラ―とかの大規模太陽光発電の設置などが盛んに行われ、電気余りも。

太陽光発電は、不良電源だとか言われるし、最近は、電気余りで電力会社から「出力制御・・・」とかの、難しい

話が聞こえ出した。我が家のような微少発電は、当分関係なさそうだが、気になるところ。

※出力制御などと超ムダなことを言わずに、電力会社が超大規模蓄電池を設置して電力調整をすればいいのにと思う。

(2) そして、我が太陽光発電は、2019年10月:東電の買い入れ価格48円/1kwhの10年間の優遇が終了し、

8.5円/1kwhという超大幅下げに。 それなら、売るより使おう!とばかり、電力浪費→→温暖化対策へ悪影響。

その動きに蓄電池会社が目を着けたようで、蓄電池販売のPRを盛んに行っている。

(3) そこで、僕は次の一手をと、愚考中。