1 コシヒカリのレンゲ緑肥栽培・・・・・エコ米PR18

(1) 2018年産

・ 2017年9月15日、耕耘:稲藁の全量うない込み。

・ 9月23日:レンゲ播種。播種量=レンゲ継続田3kg/60a。

前作の大倒伏の反省から 〃 と1/3量とした。

(2) 2018年3月4日:レンゲのうない込み。〜3月23〜24日まで水を入れず乾かしておき

水を入れてから3月26日、4月1日に耕耘。4月10日に代掻き。水持ちが良くなるよう十分に耕した。

(3) 田植え:4月19日。

(4) 除草剤撒布:5月9日(南側の圃場)、5月10日(北側の圃場)

※ レンゲ緑肥のみの肥料では初期生育が遅れるため不十分な中干となり、このため出穂期になっても肥効が持続→稈長が伸び→倒伏の図式。

その反省から、今年は、中干を十分行い、その後も渇水気味の水管理。とにかく倒伏しないようにと。果たして・・・・・・

(5) 7月17日:出穂の走りチラホラ。

十分な中干とその後も水入れをしなかったので、目論見どおりの「やや生育不良」。草丈はやや短く、この分では倒伏せず大丈夫そう。

しかし、出穂後登熟が進むにつれ穂が重くなったこともあり、右(南側の圃場)では8月12日の強雨により倒伏始まり、

更に17日、20日の強雨により圃場の約1/3に倒伏進んだ。

8月20日:暗渠の水を抜く。刈り取り予定の30日まで圃場を乾かす。

(6) 登熟最盛期の状況

|

2018年8月17日の状況 左田(南側):倒伏無し 右田(北側):無倒伏に見えるが、しかし、 |

| 右田(北側):手前半分は無倒伏だが、はるか後方は 下の写真↓のような、かなりの倒伏が。(8.17) |

|

| 右田の写真後方の倒伏状況(8.17) その後、圃場の約1/3にまで倒伏が進む。 ※刈り取りまであと12、3日。まだかなり青い。 |

|

(7) 刈り取り:8月27日新田野ファームの6条刈りコンバインで、約1.5時間で終了。

(8) 目標収量は7俵=420kg/10a.。しかし、猛暑続きで実入りが悪く、

・ 8月28日籾摺り結果:390kg/60a=6俵半/反という低収量(合計77袋=前年と同じ)にはガッカリ。しかし、

50年前の栽培方法でやっているのだから、それに相応しい収量水準といえるのかもしれない。

(9) 8月28日品質検査:すべて1等。さっそく配達〜発送。

(10) 9月2日:来年産のためトラクター耕、ワラ全量すき込み。

・ 種子水浸:4月2日

・ 播種:4月13日。

・ 耕耘:5月4日。その際、今までの無肥料(無農薬)による生育不良の反省から、豚糞肥料を施そうとしたのだが、

トラクターの調子を見るのに追われて、失念。無肥料での耕耘。

・ 田植え:5月13日。

無肥料のため今年もまた、生育不良。分げつ極少なく、数本/株。

この分では、予想収量30kg/2a?昨17年を下回りそう。

・ 9月9日:刈り取り

その後、 天日干〜脱穀〜籾摺り。雨天続きで大幅遅れ

・ 9月23日:ようやく第1回籾摺り=玄米8.2kgをえた。この分では、予想収量38kg。と、まずまず。

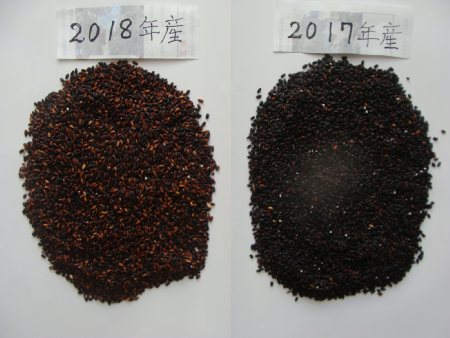

しかし、2017年産に比べるとかなり 色あせた玄米になってしまった(下図左)。

|

|

※:この色あせた↑原因は、登熟期の干天猛暑続きによるものか、種子の劣化によるのかと、とりあえず

2020年に種子を更新して栽培したが変わらず、同じような茶色粒混じり。種子の劣化ではなかった。

このため、2021年に気象条件との関係を検討した。→その結果。

目次へ