1 コシヒカリのレンゲ緑肥栽培(9年目)

(1) 2022年産の準備作業として

・ 2021年9月 25 日:耕耘=稲ワラの全量すき込み。

・ 〃 9月 27 日:全90アールにレンゲ播種。30アール当たり2kg。

(2) 2022年2月9日:第1回耕耘(レンゲすき込み)=60a(南田、北田)。

〃 東田は、レンゲ生育悪く、後回し(3月12日まで育てて、すき込んだ)。

(レンゲすき込みの様子=2015年)

(3) 3月21日、27日:第2回耕耘

(4)4月13、14日:代かき、全90a。

(5) 田植え:4月22,23日。農協から購入苗、45箱/30a当たり。

(6) 除草剤施用:5月8日、9日。カイリキzフロアブル、500ml/10a。

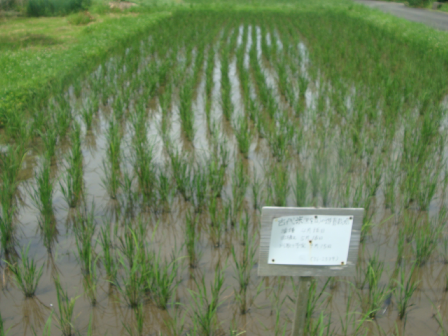

(7) 生育状況(主に、レンゲ緑肥1年目=東田の様子)

・ レンゲ緑肥1年目の東田は、緑肥効果が出るのが大分遅れているようで、

田植え後約1ヶ月。周囲の田より 黄ばんで見える。

|

東田 ←この黄ばんだ田 ←これはよその田 |

| 東田:5月28日の状況(右が我田) |

・ 6月9日:茎の強化のため、3田に珪酸加里20kg/10a、施用した。

|

←黄ばんでいた田が ほぼ周囲の田と同じ葉色になった ←進んでいた、よその田 |

|

| 6月19日 |

・ 穂肥7月8日:各田に 有機追肥530特号 13g/10a施用。1週間ほど遅かった。

・ 7月15日ごろ:出穂の走り

・ 出穂最盛期:7月23日ごろ

|

右:東田 | |

| 7月23日 |

|

東田:8月18日の状況 倒伏も無く、順調。 刈り取りまで12〜13日。 |

・8月18日:刈り取りに向け、貯まっている水(上の写真左隅に貯まっている水が見える)を落とし、

同時に、暗渠も水抜き。しかし、どういうわけか 暗渠水抜け悪く・・・後12〜13日で乾くかと気がかり。

・8月27日刈り取り。しかし、気掛かりだった田面が乾かず。更に前日〜夜の降雨(約23mm)もあって

(株)新田野ファームの大型6条刈りコンバインで、深い轍を作りながらの刈り取りとなった。

※その轍を埋めるのに、数日計8時間程かけて、大汗をかきながらの手作業となってしまった。

|

レンゲ緑肥9年目の南北田 良い実りのため、少し倒伏。 8月18日の状況 |

(8) 刈り取り:8月26、27日。その翌日籾摺り。

(9) 収量:3田平均=440kg/10a、とマズマズ。

しかし、この収量を千葉県平均544kgに比べると約80%の超低収。

※倒伏しやすいコシヒカリのレンゲ緑肥栽培では、この程度が限界かも。

(10) 販売出荷・・・・・8月29日開始

価格=前年並み。

(次年産準備作業)

・2022年9月15日南北田耕耘:稲ワラ、全量すき込み。ほぼ順調。

開始遅れて13時半頃〜休み無く、18時半頃まで暗くなるまでかかってしまった。

・9月16日:問題の東田:田面軟弱でコンバインの轍が残っていて、大丈夫かと思いながら、しかし、

南方から本土をうかがっているT14の影響で、天気があやしいので、

とにかくその前に耕耘しようと、10時過ぎに耕耘開始。

まだ、田面がやや軟弱だったが、気をつけながら13時ごろ終了。良かった、良かった。

・9月25日:レンゲ播種(90a)。

前24日T15崩れの大雨(60mm)で、東田にはかなり水が溜まっていたが、

数日で引くだろう、南北田は水溜まり少なかった。3田とも同じように手播きした。

2022年縄文米(古代米)の遊喜栽培(14年目)

―――――――――――

・栽培開始当初は、ザリガニが多発し雑草を食害したので「遊喜ザリガニ農法」と洒落こんでいたのに、

最近は、ザリガニ に代わって「ジャンボタニシ」が蔓延、植えたての苗を食害し欠株も。

(1) 耕耘:2月8日。田面が乾いているうちにと、ゴムタイヤのままで耕耘。鉄車輪への交換は重くて大変なので、

ゴムタイヤで出来て良かった。その後、水を溜め、

・2月16日:手作業で均平化。

・4月3日:種子の水浸。

(2) 播種:4月16日。

(3) 5月3日:ジャンボタニシ駆除のため、石灰窒素施用。約7.5kg/2a。・・・・全滅させた。

(4) 5月9日:手作業で代かき。手作業では余り均平にはならなかったが、ある程度少しは代かきをしたようになった。

(5) 田植え:5月15日。

・代かき不十分で、浮き苗多数。

(6) 生育状況

・石灰窒素の施用で全滅させたつもりだったのに、卵には効かないのかジャンボタニシ多発生。

・・・・・分げつ少。欠株多・・・・・この分では低収(40kgかも)。

|

6・19日の状況 |

|

ジャンボタニシの食害による欠株 (6.19) |

|

出穂の走り (7・23) |

|

|

8月18日の状況 少し欠株あるも、実り良さそう。 |

(7) 刈り取り:9月13日。

(8) 脱穀:9月14日。リヤカーで運んでは足踏み脱穀という方法で3回に分けての作業。

11時ごろ〜18時ごろまでかかって終了。その後、乾燥させるため、作業場の2階に広げた。

(9)籾摺り:9月21日:少し晴れたので籾の一部約1/7を、シートで庭に天日干し。

9月23日:水分率15%台に下がったので、当面のサービス用に、急いで籾摺り。9.3kgを得た。

10月2日:第2回籾摺り。25.5kg。

(10) 収量:67kg

この6年間で良品質2年に対し、不良4年という残念な結果。

|

|

| 2018,19,20、2022年産 2017、21年産 |

この品質の差の原因は何かと、気象条件との関係を検討した。

(検討結果) 縄文米の品質と登熟期の気象条件との関係

(その際、コシヒカリの乳白粒発生原因についても、少し検討した)

※品質不良の原因は、登熟中期における高温多照。つまり早い話が「高温障害」。

(12)販売価格・・・(前年並み)

| 区分 | 量(g) | 価格(円) | 2023.1値下げ |

| 1 | 360 | 500 | 400 |

| 2 | 800 | 1000 | 800 |

(13) 縄文米栽培一連の作業、炊き方〜効能など

目次へ